Podcast : Vivre le reste de son âge.

“Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,

Ou comme celui-là qui conquit la toison,

Et puis est retourné, plein d’usage et raison,

Vivre entre ses parents le reste de son âge !”

Joachim Du Bellay, Les Regrets

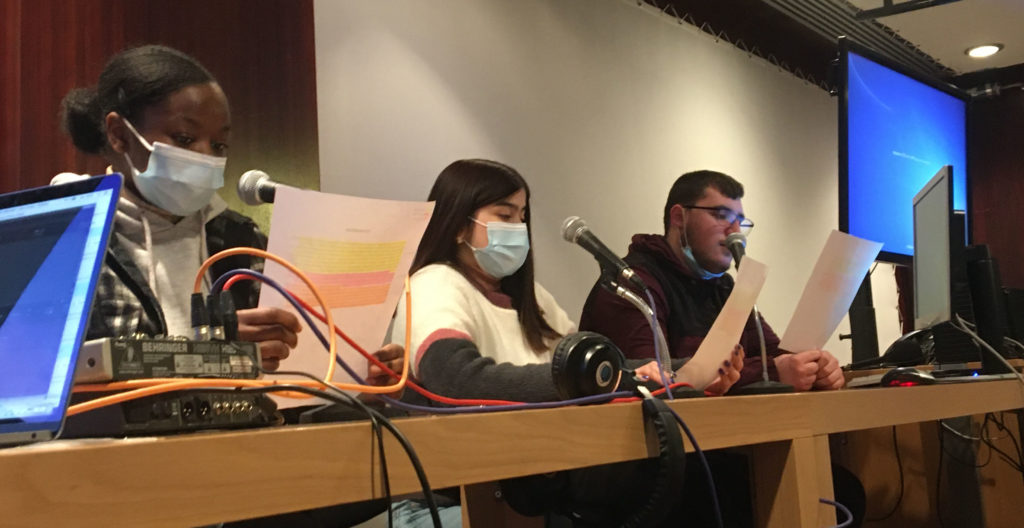

Accompagné des aides à domicile de la ville, Elson a poussé les portes des maisons de Tremblay-en-France en Seine Saint Denis, à la rencontre de seniors qui font le choix de vivre chez eux pour la réalisation du podcast « Le reste de son âge »

Un podcast d'intérêt public et d'utilisé sociale

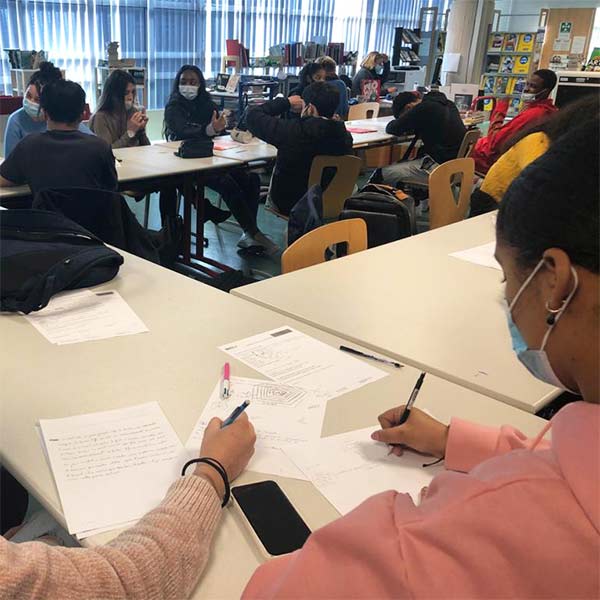

Quand la médiathèque et le CCAS de Tremblay-en-France nous ont proposé de collaborer autour de la captation de la parole et des récits de leurs ainé·es, j’ai aussitôt repensé à ses podcasts que l’on avait écouté et apprécié en comité d’écoute d’Elson : “Mamie dans les orties” et “La voix des ainés”. Mais aussi à ces apprenant·e·s qui sont venus se former avec l’envie de faire un podcast avec leurs grands-parents, « avant qu’il ne soit trop tard ». Et enfin à mon ancienne collègue Sophie Simonot et ses biographiques sonores familiales avec son projet Le son de ta voix.

Et c’est finalement un véritable projet de podcast qui a vu le jour, nourri par la volonté d’associer médiation sociale et médiation culturelle dans un objet média : Un podcast de récits et de portraits afin de partager le quotidien des personnes âgées de cette commune de Seine Saint Denis de 35 000 habitants.

Après les repérages, Fabienne, Mélanie et Sonia, du service d’aide à domicile de Tremblay nous accompagnent pour les trois journées de tournage, à la rencontre de nos 9 habitant·e·s “personnages” de la série à venir. Et dès le pas de porte franchi, café, thé et petits gâteaux nous accueillent.

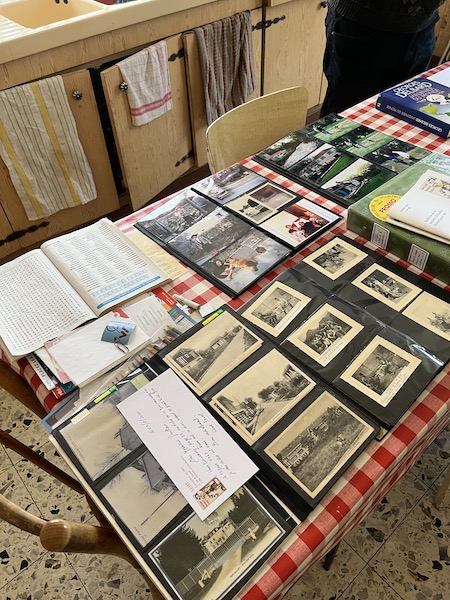

Les photos sortent de leurs albums, et les souvenirs se bousculent.

Les rires se mêlent parfois aux pleurs.

Si notre micro se veut discret et patient, au bénéfice du moment autant que de l’échange des regards … (j’aime à dire qu’on interviewe autant avec son regard et sa posture qu’avec un micro), le micro justement n’en reste pas moins le réceptacle de toutes les confessions, même les plus inattendues. Et le micro a ce pouvoir magique d’accélérer le temps. Derrière lui, on peut être soi-même et quelqu’un d’autre à la fois. Et des deux côtés du micro, s’affranchir des conventions et jouer avec lui.

Briser la glace plus vite, plus haut, plus fort, plus intensément. Et la déguster. Un cornet pour deux. Un micro pour deux.

Et s’il faut tout dire, ne rien oublier, mentionner les détails, les grands bonheurs, passer en vitesse sur les malheurs sans toutefois les omettre. Il y a un empressement dans la voix, on bafouille, on se reprend. On veut tout montrer et à la seconde où le micro s’apprête à quitter la maison, il y a toujours une dernière chose à ajouter au tableau, pour laisser une trace singulière, à la fois personnelle et universelle.

Bernard, Colette, Georgette, Jean Pierre, Jean-Paul, Julien, Michèle et Pierrette et Yvonne se racontent entre anecdotes, rires et moments empreints de plus de gravité, avec le franc parler et l’humour de ceux et celles qui n’ont plus besoin de filtre.

Faire entendre l'importance du lien social

La série de portraits dessine les réalités de la vieillesse dans une commune en constante mutation. Elle dit le quotidien, ses défis et la volonté des bénéficiaires de conserver leur autonomie, de pouvoir aller chez le médecin ou faire leurs courses, “comme avant”. Derrière la banalité du quotidien, l’enjeu de tous et toutes, c’est la dignité. Se sentir digne, même quand la vie chavire.

Toutes et tous disent l’importance du lien tissé avec leurs aides à domicile. Le ménage, la lessive, le repassage, permettent d’établir des repères, de garder le contrôle sur une vie dont les modalités nous échappent parfois. Un créneau hebdomadaire, c’est surtout une bouffée d’air frais.

Car Tremblay a bien changé. Les petits commerces ne sont plus à chaque coin de rue, les bars et épiceries si longtemps fréquentés ont fermé, les voisins et les amis ont parfois déménagé. Avec l’âge et les transformations de la ville, c’est une autre solitude qui s’installe.

Comment bien vieillir quand on est invisibilisé.e.s ?

Un an après le scandale Orpea (du nom du groupe français leader mondial de l’hébergement pour personnes âgées dépendantes) révélé par le journaliste Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs, la question de l’autonomie des personnes âgées est plus que jamais d’actualité. Les signalements ont bondi depuis la parution du livre (plus de 800 signalements dont près de la moitié pour des faits de maltraitance), les familles ont porté plainte, et l’opinion publique, sidérée par les révélations, a fait face à la réalité des traitements infligés aux personnes âgées dans certaines maisons de retraite privées.

Si les questions des moyens alloués à ces établissements, de la pénurie de personnel médico-social, et de l’épuisement professionnel ne sont pas nouvelles, le coup de projecteur sur des violences qualifiées “d’institutionnelles” par le rapport publié en 2021 par la défenseur·e des droits, Claire Hédon, a saisi l’opinion publique.

Comment s’emparer collectivement de la question du bien vieillir ? Comment permettre à celles et ceux qui le veulent de conserver leur autonomie et de rester chez eux dans la dignité ? Comment changer radicalement les politiques de profits et de gestion managériales mises en place par les Ehpad privés et comment soutenir les Ehpad publics dans un contexte de pénurie de moyens et de personnel?

La question est vaste, politique, et ne sera pas résolue dans ce podcast. Mais, dans Le Reste de son âge, M. Daguier, Mme Roldan, Mme Laclaustra et les autres donnent à écouter les réalités multiples de la vieillesse et soulèvent une question essentielle, celle de l’autonomie des personnes âgées.

La première saison du podcast est co-produite par la ville de Tremblay en France et le studio Elson / Hack the Radio.

Equipe Elson : Direction de projet : Carine Fillot. Communication : Gaby Fabresse et Safia Hadj-Abdelkader.

Equipe Ville de Tremblay-en-France. Médiathèque Boris Vian : Christelle Merlin, Nathalie Dufour. CCAS : Sotchil Rescica et Fabienne Bocciarelli.

Article rédigé par Carine Fillot et Gaby Fabresse.

Photos : Clément Guillaume, Safia Hadj-Abbelkader, Carine Fillot